Kommunale Wärmeplanung

Kommunale Wärmeplanung

Mit der Einführung des überarbeiteten Wärmeplanungsgesetzes und des Gesetzes für erneuerbares Heizen, die jeweils am 1. Januar 2024 in Kraft traten, stehen deutsche Gemeinden und Städte vor der Herausforderung, bis 2045 treibhausgasneutral zu werden. Alle deutschen Gemeinden sind dazu verpflichtet, bis spätestens 2028 eine kommunale Wärmeplanung (kWP) zu erstellen. Die kWP dient als strategisches Instrument, das den Bürger:innen, Unternehmen und Energieversorgern Aufschluss über die zukünftige Wärmeversorgung gibt. Dazu erfolgt die Erstellung eines Wärmeplans, der die strategische Entwicklung anhand einer Roadmap inklusive Maßnahmen zum Erreichen der Klimaneutralität im Wärmesektor umfasst.

Die kommunale Wärmeplanung für die Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels wird in einem Zeitraum von 12 Monaten, vom 01.01.2025 bis 31.12.2025, erstellt. An der Erstellung sind die Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels, die EWR Climate Connection GmbH und die Hansa Luftbild Mobile Mapping GmbH beteiligt. Zur Unterstützung des Planungsprozesses wird der digitale Zwilling der ENEKA Energie & Karten GmbH genutzt.

Was ist die kommunale Wärmeplanung?

Steuerungsinstrument für die VG Annweiler am Trifels

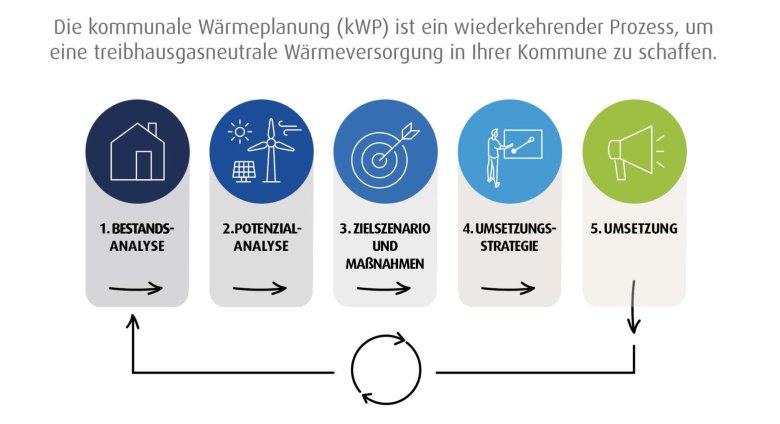

Die kommunale Wärmeplanung ist ein strategischer Prozess, der die zukünftige Wärmeversorgung innerhalb einer Kommune beschreibt. In diesem Rahmen wird ein kommunaler Wärmeplan erstellt, der in Berichtsform den Weg zur Klimaneutralität im Wärmesektor aufzeigt. Dieser zeigt einen Handlungsleitfaden für die Umstellung von fossilen auf regenerative Heizsysteme und Energiequellen auf. Zudem wird ein strategischer Plan und Maßnahmen zur Reduzierung der CO2-Emissionen im Wärmesektor abgeleitet. Dabei liegt der Fokus auf Wärmeversorgungsquellen, die einen CO2-Ausstoß vermeiden und gleichzeitig eine finanzierbare Alternative zu bisherigen Öl- oder Gasheizung bieten.

Das Hauptziel der Wärmeplanung ist es, fossile Brennstoffe durch umweltfreundliche Alternativen wie Geothermie, Solarthermie, Biomasse oder Abwärmenutzung zu ersetzen und gleichzeitig den Energieverbrauch insgesamt zu senken. Kommunen schaffen so nicht nur die Grundlage für eine nachhaltige Wärmeversorgung, sondern leisten auch einen wesentlichen Beitrag zum Erreichen der Klimaziele und zur Steigerung der Lebensqualität vor Ort.

Wie läuft die kommunale Wärmeplanung ab?

Ein vierstufiger Prozess

Schritt 1: Bestandsanalyse

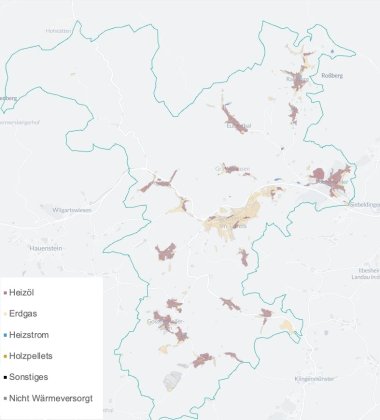

Wir erfassen die bestehende Versorgungsstruktur und kartieren alle Gebäude nach ihren Typen, ihrer Baustruktur sowie ihrem Wärmeverbrauch (für Raumwärme, Warmwasser und Prozesswärme). Auf dieser Grundlage berechnen wir die daraus resultierenden Treibhausgasemissionen, um gezielte Maßnahmen zur Reduktion der Emissionen in unserer VG zu entwickeln.

© Umweltministerium Baden-Württemberg

© Umweltministerium Baden-WürttembergErgebnis der Bestandsanalyse

Die Grafiken zeigen die aktuell verbauten Energieträger, die Treibhausgas-Bilanz sowie die Baualtersklassen der Gebäude. Daraus lässt sich für die Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels folgendes festhalten:

1. Die derzeitige Wärmeversorgung ist zu etwa 84 % fossil gedeckt (Summe des Anteils von Gas- und Ölkesseln an den Heizsystemen). Laut dem GEG, dessen Regelungen mit der Verabschiedung des kommunalen Wärmeplans in Kraft treten, müssen fossile Heizungen, die defekt oder älter als 30 Jahre alt sind, durch eine Heizung ge-

tauscht werden, die zu mindestens 65 % durch erneuerbare Energien betrieben wird.

Ausnahmen hierbei sind:- Niedertemperatur-Heizkessel und Brennwertkessel,

- Anlagen, deren Nennleistung weniger als 4 kW oder mehr als 400 kW beträgt oder Teil einer Wärmepumpen-

Hybridheizung oder Solarthermie-Hybridheizung sind, - Heizungsanlagen eines eigenen 1 – 2 Familienhauses, das vor dem 01.02.2002 schon durch den Eigentümer be wohnt wurde.

Fossile Heizungen dürfen grundsätzlich nur bis zum 31.12.2044 betrieben werden.

2. Die meisten Treibhausgasemissionen werden durch fossile Energieträger ausgestoßen (105 kt/Jahr).

3. Etwa die Hälfte der Gebäude sind vor der ersten Wärmeschutzverordnung (1978) errichtet. Durch die relativ

hohe Altersstruktur der Gebäude ergibt sich ein hohes Sanierungspotenzial.Diese Grundlagen helfen uns, gezielt Maßnahmen für eine klimafreundliche Wärmeversorgung zu planen.

Energieträger der Gebäude Treibhausgasemissionen Baualtersklassen

Schritt 2: Potenzialanalyse

In der VG Annweiler am Trifels analysieren wir gemeinsam sämtliche Potenziale zur umweltfreundlichen Wärmeerzeugung und zur Senkung des Wärmebedarfs. Dabei prüfen wir auch, wie bereits vorhandene Wärmequellen und unvermeidbare Abwärme effizient genutzt werden können, um die Wärmeversorgung in unserer VG nachhaltig zu gestalten. Potenziale finden sich unter anderem im Bereich der Stromerzeugung durch Photovoltaik und Windenergie sowie im Wärmebereich durch innovative Lösungen wie Nah- und Fernwärmenetze oder den Einsatz von Wärmepumpen.

© Umweltministerium Baden-Württemberg

© Umweltministerium Baden-WürttembergErgebnis der Potenzialanalyse

Die Potenzialanalyse hat ergeben, dass für die Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels besonders Solarthermie und Biomasse die größten Potenziale für Wärmeerzeugung bieten. Für Strom ergibt der Ausbau der Photovoltaik-Dachanlagen die meisten Potenziale.

Potenziale im Bereich Wärme (in GWh/a)

Potenziale im Bereich Strom (in GWh/a)*

* nur Fokus auf Erzeugung, da

wärmeplanungsrelevantSchritt 3: Zielszenario

Festlegung von Transformationszielen, die die zukünftige Entwicklung des Wärmebedarfs und die geplante Versorgungsstruktur berücksichtigen. Diese Ziele sollen sicherstellen, dass der Wärmebedarf nachhaltig gedeckt wird und eine umweltfreundliche, effiziente Wärmeversorgung für die kommenden Jahre entsteht.

© Umweltministerium Baden-Württemberg

© Umweltministerium Baden-WürttembergSchritt 4: Handlungsstrategie

Entwicklung eines strategischen Maßnahmenkatalog, um das Ziel einer klimaneutralen Wärmeversorgung zu erreichen. Dabei handelt es sich um einen langfristigen Prozess der kommunalen Wärmeplanung, bei dem alle relevanten Akteure vor Ort aktiv einbezogen werden. Die festgelegten Maßnahmen werden kontinuierlich auf ihre Umsetzbarkeit und Wirksamkeit überprüft, um sicherzustellen, dass wir flexibel auf Veränderungen reagieren und die bestmöglichen Lösungen für unsere VG finden.

© Umweltministerium Baden-Württemberg

© Umweltministerium Baden-Württemberg

Wer finanziert die kommunale Wärmeplanung?

Ein vom Bund gefördertes Projekt

Die kommunalen Wärmeplanung für die Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels wird unter dem Förderkennzeichen 67K28259 geführt und zu 90 % über die Nationale Klimaschutzinitiative

www.klimaschutz.de/kommunalrichtlinie gefördert.

Mit der Nationalen Klimaschutzinitiative initiiert und fördert die Bundesregierung seit 2008 zahlreiche Projekte, die einen Beitrag zur Senkung der Treibhausgasemissionen leisten. Ihre Programme und Projekte decken ein breites Spektrum an Klimaschutzaktivitäten ab: Von der Entwicklung langfristiger Strategien bis hin zu konkreten Hilfestellungen und investiven Fördermaßnahmen. Diese Vielfalt ist Garant für gute Ideen. Die Nationale Klimaschutzinitiative trägt zu einer Verankerung des Klimaschutzes vor Ort bei. Von ihr profitieren Verbraucherinnen und Verbraucher ebenso wie Unternehmen, Kommunen oder Bildungseinrichtungen.

Sie haben Fragen zur Kommunalen Wärmeplanung? Weitere Informationen finden Sie in unseren FAQ:

Der kommunale Wärmeplan legt die Basis für eine treibhausgasneutrale Wärmeversorgung und bietet Planungs- und Versorgungssicherheit

| Wärmeplanung | Wärmeplan | Wärmewende |

Strategischer Prozess der zukünftigen Wärmeversorgung, vergleichbar mit einem Flächennutzungsplan | Umfangreicher Bericht, der den Weg zur Treibhausgasneutralität im Wärmesektor anhand von festgelegten Maßnahmen aufzeigt | Transformation der aktuellen Wärmeversorgung zu einer treibhausgasneutralen |